Voici une histoire qui me tenait à coeur depuis quelques mois, mais qui était resté à l'état de rêve éthéré jusqu'à présent. Autant le dire tout de suite, je suis plus à l'aise à rechercher un ancêtre qu'à raconter une histoire. M'enfin, voilà.

Deux évènements m'ont fait franchir le pas sur ce long récit. Tout d'abord, malgré peu d'ancêtres directs natifs de Poitiers, je me suis trouvé un couple de sosas en commun avec le sieur Babin. Difficilement, presque avec douleur, voilà un autre cousin criminel qui se révèle, et pas l'un des moindres de nos poitevins d'antan !

Ensuite, vient mon emménagement récent aux Couronneries. De là où je me situe, si j'enlève les immeubles, l’asphalte, le béton, les voitures, etc... peut-être aurais-je la chance d'apercevoir la maison des époux Gas, là-haut, sur la colline du Planty, avec cette petite lumière lointaine qui indique qu'on reçoit du monde, même à cette heure bien tardive.

Avant de commencer cette histoire, laissez-moi vous guider dans les pas du sieur Babin. Fermez les yeux et plongez vous dans l'année 1868. Vous descendez la grand'rue de la Cueille Mirebalaise, c'est dans ce faubourg qu'habite notre homme. Suivons-le alors qu'il traverse le chemin de fer par la porte de Paris. Alors, tournez à gauche et traversez le pont Guillon, qui enjambe le Clain. Tout droit maintenant, vous suivez la route de Poitiers à Buxerolles. Montez à l’extrémité du faubourg, car là se trouve un petit chemin encaissé, qui traverse champs, près et vignes. Au bout, voilà, vous êtes arrivé au cabaret des Gas !

Deux évènements m'ont fait franchir le pas sur ce long récit. Tout d'abord, malgré peu d'ancêtres directs natifs de Poitiers, je me suis trouvé un couple de sosas en commun avec le sieur Babin. Difficilement, presque avec douleur, voilà un autre cousin criminel qui se révèle, et pas l'un des moindres de nos poitevins d'antan !

Ensuite, vient mon emménagement récent aux Couronneries. De là où je me situe, si j'enlève les immeubles, l’asphalte, le béton, les voitures, etc... peut-être aurais-je la chance d'apercevoir la maison des époux Gas, là-haut, sur la colline du Planty, avec cette petite lumière lointaine qui indique qu'on reçoit du monde, même à cette heure bien tardive.

Avant de commencer cette histoire, laissez-moi vous guider dans les pas du sieur Babin. Fermez les yeux et plongez vous dans l'année 1868. Vous descendez la grand'rue de la Cueille Mirebalaise, c'est dans ce faubourg qu'habite notre homme. Suivons-le alors qu'il traverse le chemin de fer par la porte de Paris. Alors, tournez à gauche et traversez le pont Guillon, qui enjambe le Clain. Tout droit maintenant, vous suivez la route de Poitiers à Buxerolles. Montez à l’extrémité du faubourg, car là se trouve un petit chemin encaissé, qui traverse champs, près et vignes. Au bout, voilà, vous êtes arrivé au cabaret des Gas !

Le 19 août 1868, entre onze heures et minuit, des cris réveillent le sieur Robin, cabaretier des Dix-Tilleuls. Il se précipite au dehors et découvre, dans son corridor, son voisin le sieur Gas, un autre débitant de boissons, affreusement mutilé et baignant dans son sang.

Robin va chercher son oncle Jean Puits, puis Auguste Bouet et Adrien Audouard, qui demeurent chez lui cette nuit-là. Bouet, qui avait entendu des cris à l'extérieur, comme des pleurs d'enfant. « Ça vient de chez Gas » lui avait répondu Audouard, son compagnon de chambre. N'entendant plus rien, ils s'étaient recouchés jusqu'à être réveillé par Robin.

Le blessé est alors transporté dans une chambre basse chez le sieur Robin, en compagnie de Jean Puits, oncle de Robin et logeant cette nuit-là chez son neveu. Bouet et Robin s’empressent d’aller mander le docteur Moreau, le beau-frère de la victime, Séverin Bastide, et de prévenir la justice.

|

| Le courrier de la Vienne et des Deux-Sèvres, 20 août 1868 |

Jean Gas, âgé de 43 ans , est originaire de Saint-André-Lachant (Ardèche). Ancien soldat au 10ème des dragons, il est, depuis 1852, l’époux de Marie Laverret, native de Payroux, âgée de 37 ans. Les époux Gas, qui tenaient autrefois un petit restaurant à Poitiers, rue des Trois-Rois, ont pris de leur beau-frère Séverin Bastide (époux d'Anne Laverret), depuis 1867, un débit de boissons qui se situe dans le faubourg de Rochereuil, au lieu-dit les Quatre-Cyprès, sur la route de Buxerolles. Ce cabaret est le plus éloigné de tous les lieux de réunion pour danser et boire, qui ont rendu célèbre à Poitiers le coteau des Quatre-Cyprès, dominant de sa hauteur la vallée du Clain. En 1866, sur le recensement de Buxerolles, le cabaret est donné dans le lieu-dit « Le Planty » :

|

| Archives en ligne de la Vienne, recensement de Buxerolles, 1866, v.11/14 |

Aimés et estimés de leurs voisins, ils avaient par leurs habitudes laborieuses conquis une honnête aisance. Gas en était si fier qu'il racontait volontiers posséder chez lui la somme rondelette de 5000 francs.

Frappé de plusieurs coups de couteau, le sieur Gas parvient tout de même à désigner son assassin : il s’agit du sieur Babin, habitant à la Cueille.

En attendant les gendarmes et la Police, on procède à l’examen de la maison des Gas. On ne peut trouver la femme Gas, mais près du puits, dont les abords étaient couverts de sang, on ramasse un poignard ensanglanté, un revolver dont les six coups sont déchargés (trouvés par Robin, Bouet et Bastide alors qu'ils cherchaient la femme), une cravate d’homme en soie rouge et un bonnet de femme teinté de sang. Pas de trace du sieur Babin également.

Le juge d’instruction Alexandre-Henry Jolly, accompagné du commissaire Streicher, arrive presque aussitôt sur les lieux et recueille les déclarations de Gas.

« Babin, dit le cabaretier, avait passé la soirée chez moi et il avait partagé mon dîner. Il était parti vers 9 heures et demie. A 10 heures et demie, il s’est présenté de nouveau sous prétexte de commander un repas pour le lendemain. Sur sa demande, ma femme était descendue à la cave chercher une bouteille de limonade ; en son absence, il m’a tiré un coup de pistolet pendant que j’étais assis dans mon fauteuil. Je me suis sauvé éperdu dans une chambre du premier étage. Babin m’a suivi, a fait feu sur moi à plusieurs reprises et m’a frappé de coups de poignard. Sentant que je perdais du sang en abondance et que j’étais un homme perdu, je me suis enfui par l’escalier dans le jardin, et je me suis élancé par-dessus le mur de séparation des Dix-Tilleuls, laissant ma malheureuse femme aux prises avec ce misérable qui avait tiré sur elle plusieurs coups de pistolet. A cette heure, elle ne doit plus être en vie. »

Auguste Babin connaît bien le cabaret pour y avoir entretenu une concubine, Clémentine Guyonnet, du temps des Bastide, prédécesseurs des Gas. Il est joueur, fréquente les cafés et a de biens mauvaises mœurs.

Le 14, 16 et 17 août, Babin fait aux époux Gas plusieurs visites. Le 19 août, vers 8 heures du soir, alors que les Gas prennent leur repas avec le sieur Guillaumet (qui les a aidé à ensemencer leurs jardins), Babin se présente à leur domicile, s’assoit à leur table et partage le repas. Guillaumet remarque bien la nervosité de Babin. Celui-ci explique qu’il revient des Dunes, d’où il a joui d’un beau point de vue – l’observation paraît curieuse, en raison du temps et de l’obscurité.

Babin et Guillaumet quittent les Gas vers 9 heures. Ils entrent tous deux dans un cabaret faubourg de Rochereuil, et ils en sortent vers 10 heures. Les deux comparses se séparent. Babin est aperçu par l’agent de Police Tassin, et par le sieur Cartillon.

Tassin les quitta à la Porte de Paris, puis Babin, sous prétexte d’aller acheter du tabac dans un bureau voisin, se sépare de Cartillon près de la Cueille-Mirebalaise. Cartillon, croyant que Babin a menti et qu’il va rejoindre une femme, l’épie : il l’aperçoit se dirigeant de nouveau vers la Porte de Paris, puis suivant le Boulevard de l’Hôpital Central, chemin qui conduit aux Quatre-Cyprès, où il le perd. Il est alors près de 11 heures.

Babin, débarrassé de son poursuivant, revient chez les Gas. Gas a l'air un peu malade et s'assoit dans un fauteuil, sa femme près de lui. Leur invité leur dit alors : « demain, je veux donner un dîner à mes amis », et dépose 40 francs sur la table. Il ajoute : « il est 11 h 30, je boirais bien une bouteille de limonade ». La femme Gas descend à la cave pour chercher la boisson. En l'absence de la femme, Babin agresse sauvagement son hôte.

Gas se défend bien mais, blessé, mourant, se réfugie dans une chambre du 1er étage : les traces de lutte sont apparentes. Il s'appuie sur la porte pour empêcher son agresseur d'entrer dans la pièce, son sang s'épanchant généreusement sur les panneaux et les montants, et au pied de la porte en une immense flaque. En vain, le meurtrier est plus fort, et Gas est contraint de fuir encore. Poursuivi, lacéré de coups de poignard et sous les balles, le cabaretier parvient à échapper à son meurtrier dans la jardin. Il escalade le muret qui le sépare de son voisin, et c'est là que, gisant dans le corridor d'une maison voisine, il est entendu par le sieur Robin.

La confrontation et la découverte de Mme Gas

Il reste le mystère de la disparition de Mme Gas, dont le corps - il ne fait aucun doute qu'elle soit homicidée - n'a pas été retrouvé. Les premières constatations faites dans la cave indiquent que celle-ci fut le théâtre d'une lutte des plus violentes : la femme Gas était forte et vigoureuse.

Après avoir perdu de vue Gas, le sieur Babin est donc descendu dans la cave pour achever sa triste besogne. On retrouve des traces de sang dans toute la pièce. Les enquêteurs suivent alors ces traces, qui les guident encore malgré la pluie abondante de la nuit. La femme Gas a réussi elle aussi à fuir son agresseur. Ils passent devant le mur d'appui par où Gas s'est précipité et qui permet d'atteindre la propriété du voisin Robin. De là par un long berceau de treille, jusqu'au puits de la propriété. Le premier support de la treille rencontré présente une grande trace de sang, comme si une main ensanglanté l'avait agrippé. Là, un banc est renversé, les échalas de support de la treille sont brisés en plusieurs endroits. C'est à cet endroit que le bonnet ensanglanté de Mme Gas a été retrouvé, ainsi que la cravate, le poignard et le revolver. Babin avait rattrapé sa proie près du puits.

Il est impossible de voir au fond du puits, qui a, dit-on, plus de 25 m de profondeur. Les enquêteurs écoutent attentivement pendant plusieurs minutes : aucun bruit, et la nuit est très sombre. Il est deux heures et demie du matin. Streicher et le juge d'instruction ferment la maison des Gas et retournent près du blessé.

A l'arrivée des renforts de la gendarmerie, conduits par M. Robart, maréchal des logis, le juge d'instruction décerne un mandat d'amener contre le sieur Babin. S'étant fait révéler l'existence d'une maîtresse, qui habite désormais près de l'église Sainte-Radégonde, il enjoint également les gendarmes à s'y rendre et d'aller y perquisitionner.

Le commissaire Streicher procède à l’arrestation de Babin. Prenant avec lui deux agents de Police et plusieurs dragons, il se dirige à la Cueille. Arrivé à la maison de Babin, il poste ses hommes aux trois portes et attend environ une heure le moment favorable d’entrer. La porte de derrière est entrouverte et il croit entendre des chuchotement à l’intérieur : « Il semble qu’il y a quelqu’un dehors », aurait dit Babin à sa femme, « Non », lui répond sa femme.

Enfin la lumière apparaît dans la maison. Streicher dit alors à l’agent Lignette, qui connaît Babin, de frapper à la porte. « Qui est là ? », c'est la femme Babin qui parle. « Lignette » répond l’agent. La porte s’ouvre, le commissaire entre et demande à la femme où est son mari. « Il est au lit ». C’est effectivement là que le commissaire trouve l’accusé. Il lui demande à quelle heure est-il rentré : « A dix heures ». « Quels effets portiez-vous ? ». « Ceux qui sont près de mon lit. » C’étaient une blouse grise neuve et un pantalon noir, et un chapeau à demi-forme, mouillé. Le commissaire lui enjoint de l’accompagner. Babin demande une cravate à sa femme, n'arrivant pas à mettre la main sur celle de sa journée.

Il est trois heures et quart. Mis en présence de Babin, Gas lui rappelle la conversation de la veille et ajoute : « Oui, Babin, tu es un misérable, c’est toi qui nous as assassiné ! » Babin persiste à nier. Gas, dont la plénitude de ses facultés est attestée par le médecin présent, regarde fixement son assassin.

L'obscurité est encore profonde, la pluie ne cesse point. Aucune recherche ni constat n'est possible. Le blessé reçoit les secours de la religion.

Un ange passe.

Jolly en profite pour montrer à Gas la cravate retrouvée dans son jardin, et celui-ci ne la reconnaît pas pour être la sienne. « Je ne la reconnais pas », dit-il. Jolly lui répond : « Nous l'avons trouvée dans le jardin, auprès du bonnet de votre femme. » et Gas demande où est sa femme. « Nous la cherchons. » lui répond-on.

A l'insu de Gas, le juge fait mander un puisatier. On lui amène le sieur Louis Pinson.

C'est donc Pinson, couvreur de Poitiers, qui est appelé pour descendre dans le puits. A 4 h moins le quart, un sergent de ville vient le chercher "au nom de la loi", pour extraire la femme Gas dans un puits. « Ça m'a-t-influencé ! s'exprime ce gaillard, c'est un joli réveil-matin qu'on me donne ». Arrivé près du puits, le procureur lui recommande une grande prudence. Il lui répond : « mes cordages à la main, je suis aussi sûr que vous sur le territoire ! »

L'eau au fond du puits est couleur du vin rouge. Pinson se saisit d'un morceau de jupe, tire, et voit apparaître des bottines, puis le corps de la femme. Il l'attrape par le corsage. Elle retombe sur lui, la bouche ouverte comme pour dire « A moi ! A mon secours ! » et le gaillard, surpris, laisse retomber le corps. Sautant dans l'eau, il se débarrasse du cordage puis entreprend d'attacher le femme. Mme Gas est alors extraite du puits. Cette opération a lieu sous les yeux de Babin, toujours sous bonne garde.

M. Gas expire sur le bras gauche de Lignette, l'agent de police qui connaît Babin. Comme il était son compatriote, Lignette lui a parlé en patois du pays pour lui demander le nom de son assassin. Au moment de mourir, Gas agrippe le cou de Lignette de ses deux mains est clame dans son dernier souffle : « C'est Babin qui m'a assassiné, il mérite la mort. »

Gas présente des blessures faites par un instrument piquant et tranchant : cinq du côté droit et deux du côté gauche, au bas des reins et sous l’aisselle, ce qui à provoquer une grave hémorragie mortelle. Ces blessures mesurent 13 à 14 mm de largeur, sur environ 6 à 7 cm de profondeur, ce qui correspond tout à fait au poignard découvert sur les lieux du crime. L’os temporal gauche avait été brisé par une balle de pistolet, qui était restée aplatie dans la plaie.

Mme Gas, outre une blessure par balle au poignet, présente deux coups de poignard à droite, dont l’un a atteint le poumon. Ces blessures, en revanche, n’auraient pas occasionné la mort : elle a été jetée vivante dans le puits, et est morte asphyxiée.

|

| Archives en ligne de la Vienne, Buxerolles, MD - 1863-1872, v.83/104 |

|

| Archives en ligne de la Vienne, Buxerolles, MD - 1863-1872, v.84/104 |

La psychose

Les obsèques des époux Gas ont lieu le samedi suivant, en l'église Montierneuf, devant une assistance extrêmement abondante, comme si Poitiers, qui s'était réveillé le lendemain des crimes sous le coup d'une sorte de consternation, pleurait l'un de ses enfants

|

| Le Courrier de la Vienne et des Deux-Sèvres, 22 août 1868 |

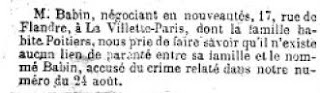

Cette affaire prendra donc des proportions inouïes pour l'époque, tant à Poitiers qu'au niveau national. La France entière frissonne devant ces crimes odieux. Pour preuve, un article sur l'affaire paraît dans l'édition du 24 août 1868 du Petit Parisien, suivi quelques jours plus tard d'un annonce étrange qui témoigne l'hystérie que provoque Babin.

|

| Le Petit Parisien, 4 septembre 1868 |

Difficile à retrouver (mais pas impossible avec la mise en ligne des Archives 75), j'ai identifié ce singulier personnage comme étant Denis Martial Babin. Lui et son épouse Justine Clarisse Regavel tiennent une boutique rue de Flandre (actuelle avenue de Flandre, dans le 19ème arrondissement de Paris). Décédé en 1881, Denis Martial Babin, né en 1817 à Poitiers, est le fils de Cybard Honoré Babin et de Marguerite Auché. Issu d'une famille de boulangers de père en fils (Babin et Marit) et d'un membre de la corporation des vinaigriers (Chartier) de Poitiers, il ne semble pas avoir de lien de parenté immédiate avec Jean-Joseph Babin.

Le procès du 26 et 27 février 1869

L'affaire Babin est appelée le 26 février 1869, vers six heures. Depuis le matin, dans la salle des Pas-Perdus et dans les alentours du Palais de Justice, une animation des plus grandes était observée.

Quelques heures plus tôt, le sieur Babin a quitté la prison au milieu d'une haie de curieux, qui se prolongeait jusqu'à la place Saint-Didier. Une clameur violente s'est levée lorsque l'accusé, menottes au poignet, est descendu de voiture devant le palais de Justice.

Après avoir fait vidé la salle d'audience de l'affaire précédente, le public vient s'installer dans l'enceinte qui leur est réservé. La barre n'est pas assez grande pour loger tous les robes qui assistent au débat. Bref, toutes les places occupées.

Après tirage au sort du jury, la Cour entre en séance et l'audience est reprise à 6 h 15. Me Duchastenier, premier avocat général, occupe le siège du ministère public, Me Ricard est à la barre.

|

| Le courrier de la Vienne et des Deux-Sèvres, 27 février 1869 |

Après les questions d'usage du président, le greffier donne lecture de l'acte d'accusation. De nombreux témoins sont cités : les voisins, les policiers et les gendarmes qui ont participé à l'enquête, les connaissances de l'accusé.

Les témoins entendus dans l'affaire :

1- Louis Robin, débitant et employé au chemin de fer, 45 ans.

2- Femme Robin, 35 ans, confirme le témoignage de son mari.

3- Auguste Bouet, 44 ans, demeurant à Poitiers, chez M. Robin.

4- Adrien Audouard, 28 ans, brossier, compagnon de chambre du précédent témoin.

5- Jean Puits, 71 ans, vigneron à Saint-Cyr. Oncle de Louis Robin et dormant chez celui-ci la nuit des crimes.

6- Jacques Deville, 23 ans, soldat au 9e dragons, à Poitiers. En permission chez un de ses parents, M. Limousin, il accourt sur les lieux du crime, après avoir entendu des cris chez Gas.

7- Hector Bonnin, 39 ans, cabaretier aux Deux-Amis, commune de Buxerolles. Il est réveillé la nuit du crime par un grand bruit. On vient lui dire que les Gas sont assassinés. C'est lui qui se rend chez l'agent Tassin. C'est lui qui prévient que la maison de Babin présente trois entrées (et par conséquent trois sorties). C'est également à lui que l'on doit la connaissance de la maîtresse de Babin, qui habite près de Sainte-Radégonde. Avec deux gendarmes, il se rend chez les parents de cette dernière pour savoir où précisément cette-ci demeure. Mais les trois hommes ne sont pas arrivés à la moitié du chemin qu'ils voient descendre Babin escorté par les dragons et le commissaire central.

8- M. Streicher, commissaire central de police, à Poitiers.

9- Louis-Antoine Robart, brigadier de gendarmerie à Poitiers. C'est devant lui que le nommé Marchand, domestique de Babin, a reconnu la cravate comme appartenant à son maître.

10- Jean Frossange, brigadier de gendarmerie, 36 ans.

11- Jean-Frédéric Friestan, brigadier de gendarmerie, 36 ans. C'est lui qui est chargé de mettre les chaînes à Babin. L'accusé, voyant cela, se met à trembler et demande avec anxiété pourquoi l'arrête-t-on, si ce n'était pour l'affaire du Pont-Neuf ?

12- M. Ernest Moreau, médecin, 37 ans. Premier médecin sur le lieux des crime, c'est lui qui prodigue les premiers soins à Gas.

13- Samuel Chevergne, médecin à Poitiers. Il a réalisé l'autopsie, avec M. Moreau, des deux défunts. Il déclare que la femme Gas n'est pas morte sous les coups de pistolet ni de poignard, mais bien par noyade.

14- Dr Pingault, 65 ans, médecin à Poitiers. Il est commis pour visiter Babin dans la prison, le 20 août 1868. Il a trouvé le corps de l'accusé couvert d'égratignures, semblant faites par des coups d'ongle.

15- Séverin Bastide, 42 ans, employé au chemin de fer, beau-frère de la victime.

16- Pierre Tassin, 49 ans, agent de police à Poitiers. Il connaît Babin depuis 25 ans. Il le rencontre le soir du crime, et est également présent lors de l'arrestation de Babin.

17- Guillaumet, 35 ans, cuisinier à Poitiers. Il accompagne Babin une grande partie de la nuit, juste avant les crimes.

18- E. Cartillon, 23 ans, sabotier à Poitiers. En revenant du bureau de tabac de la mère Dinet, il rencontre et le voit Babin agiter les bras comme pour chasser son petit chien qui le suit.

19- Victor Lignette, 45 ans, agent de police à Poitiers.

20- Sylvain Dubreuil, 53 ans, débitant à Poitiers. C'est chez lui que viennent boire de la bière Guillaumet et Babin le soir du crime.

21- Pinson, 43 ans, couvreur. Il est appelé pour extraire la femme Gas du puits dans lequel elle vient d'être découverte.

22-Ch. Sauvage fils, armurier à Poitiers, dépose sur l'achat du révolver.

23- M. Lesauvage père, 56 ans, armurier à Poitiers, chez qui Babin a acheté le revolver. M. Lesauvage a reconnu l'arme et l'inculpé parmi des détenus.

24- J. Aubertin, employé chez M. Parant, bazar des Augustins [1], témoigne de l'achat du poignard par l'homme qu'il reconnaît être Babin. Quelques jours après cet achat, ce même homme est venu lui demander un pistolet, mais le sieur Aubertin n'en avait pas.

25- Hippolyte Joly, 32 ans, cordonnier à Poitiers. Le 14 août, il a vu Babin marchander des couteaux au bazar des Augustins. « Reconnaissez-vous le fait ? », demande le président de l'audience à Babin, et celui-ci lui répond qu'il ne connaît pas le témoin. Joly rétorque : « Je connais Babin depuis 15 ans; je me suis trouvé à la même table que lui, je ne pouvais me tromper. »

26- Mlle Louise Parant, 17 ans, sans profession, à Poitiers. Elle dépose sur l'achat du poignard et indique que Babin portait une blouse blanche ou gris-clair.

27- Ch. Parant, 56 ans, tenant le bazar des Augustins, raconte la vente du pistolet. Il connaît Babin pour lui avoir prêté 30 francs l'année d'auparavant.

28- M. Mérieux, 36 ans, armurier à Poitiers, témoigne de la vente du pistolet à deux coups et des munitions.

29- Marchand, 19 ans, domestique de Babin. Il reconnaît la cravate trouvée sur les lieux du crime comme étant celle de son maître. Il ajoute qu'il n'a pas entendu Babin rentrer la nuit du crime.

30- un témoin anonyme dépose qu'il a vu la fameuse cravate au cou de Babin.

31- Jacques Debiais, 55 ans, jardinier, a vu un matin le sieur Babin sonner chez Gas vers 5 h du matin. Un mois auparavant, Gas lui avait dit qu'il possédait la somme de 5000 francs pour acheter du vin.

32- Jules Dubois, 42 ans, cordonnier à Poitiers, a vu Babin le soir du crime qui prenant le chemin des Dunes.

33- Clémentine Mandain, femme Guyonnet, 21 ans, à Poitiers. Babin est resté chez elle le 18 août, toute la journée. Il paraissait triste, disant que c'était la grossesse de sa fille qui le rendait ainsi. La femme Babin, qui connaissait cette relation, disait : « Puisqu'il faut une maîtresse à mon mari, j'aime mieux que se soit celle-ci qu'une autre).

34- Olivier Boucault, huissier à Poitiers, dépose au sujet d'une somme d'impayés de 700 francs. Plusieurs poursuites étaient dirigées contre Babin, et celui-ci payait fort difficilement depuis 2 ans.

35- M. Méniel, marchand de blé à Poitiers, a aceté pour 305 francs de blé à Babin.

36- Ernest Frémy, ébéniste à Poitiers, raconte qu'il a été trompé par Babin sur un achat.

37- Jean Cartier, 49 ans, marbrier à Poitiers.

38- Louis Lovet, 40 ans, commissaire de police à Poitiers, raconte qu'il y a 7 à 8 ans, Babin aurait frappé Joubert-Marcireau avec une barre de fer.

39- Collemeau, commissaire de police du canton nord à Poitiers. Rapporte les faits du témoin suivant.

40- Philomène Moreau, 21 ans, journalière à Poitiers, a vu un homme monter le faubourg de la Cueille la nuit du crime, vers minuit. Elle a reconnu le sieur Babin.

41- Louis Caillault, 57 ans, propriétaire à la Cueille.

42- Sourd comme un pot, Joubert-Marcireau a été agressé par Babin le 1er juillet 1860. Babin nie en bloc.

43- Anne Marcireau, femme du précédent.

44- Louis Coirault cultivateur, a été au secours de Joubert-Marcireau lors de son agression.

45- Pierre Garnier, gardien chef à la prison de Poitiers, 55 ans. Celui-ci donne un témoignage troublant : le 18 septembre 1868, un jeune homme prévenu de vagabondage est libéré de prison. On le fouille à sa sortie et dans sa casquette on trouve une lettre sans adresse et cacheté, signée A. Babin. On y lit qu'il fallait séduire des témoins avec de l'argent et de porter la réponse chez l'aumônier de la prison.

L'interrogatoire de l'accusé est intense et toutes les accusations portées contre lui sont niées. Les témoignages ne sont-ils pas concordants ? N'a-t-il pas acheté, le 12 août chez le sieur Mérieux, un pistolet à 2 coups ? « Vous avez demandé 2 pistolets à 1 coup. Pourquoi faire ? », demande le président de la séance. « Par pure fantaisie », lui répond Babin. Un poignard au bazar des Augustins le 17 août ? Puis le 19 août n'a-t-il pas acheté un pistolet ? Le marchand Parant lui a présenté un petit de 13 sous, il en a souri et a demandé un pistolet "véritable", qui lui a coûté 3 francs 50. Ce même jour, il achetait un revolver chez M. Lesauvage. Le revolver avait une gâchette rouillée. L'armurier a enlevé une partie de la rouille avec du papier de verre et a détruit en même temps le poli de l'acier. L'arme est donc parfaitement identifiable.

Babin s'exclame que ce n'est pas lui qui a acheté toutes ces armes. « Il s'est trompé ; les apparences l'ont trompé. »

Le président indique cependant que M. Lesauvage l'a reconnu parmi douze détenus.

Pourquoi Gas l'aurait-il accusé, alors que le pauvre homme était mourant ? Babin hausse les épaules. On lui reproché, peut-être, d'avoir de quelconques relations avec la femme Gas. « Jamais ! », aurait dit le cabaretier mourant lorsque ce fait fut évoqué par le juge d'instruction, en présence de Babin. Protestant contre l'infamie du meurtrier, qui, après avoir assassiné sa femme, voulait encore la déshonorer.

A la fin d'un formidable réquisitoire de Duchastenier, la peine de mort est requise, sans circonstances atténuantes. Me Ricard, avocat de la défense, cherche à réfuter toutes les preuves, tous les témoignages qui accusent son client. Il rappelle qu'on discute en ce moment même de la peine de mort en France, Napoléon III s'est exprimé contre dans la Vie de César. En frappant Babin, c'est la famille qui sera la première victime : ses soeurs et leurs enfants, dont le père est déjà enfermé dans un cabanon d'aliénés, sa fille enceinte et sa mère morte trois semaines avant le procès, de chagrin sans doute.

La maîtresse de Babin, Clémentine Mandain, assise sur le banc des témoins, s'affaisse et s'évanouit au moment où le jury se retire pour la délibération. On la transporte dans une pièce dépendante de l'appartement du concierge, où le docteur Moreau l'ausculte, puis elle est ramené chez elle.

La délibération du jury dure une heure environ. Sur la question du vol, le jury prononce un verdict négatif. Mais sur la question de la tentative de vol, le jury se prononce affirmatif, ainsi que ces chefs d'accusation suivants : crime d'assassinat avec préméditation, guet-apens, la nuit, dans une maison habitée, sur les personnes de Jean Gas et de Marie Laverret, son épouse. Le verdict est muet sur les circonstances atténuantes.

A ce moment-là, Me Ricard se lève et demande à ce que soit signifié qu'au commencement des débats, M. le président de la Cour d'Assise a donné lectures, sur des notes écrites par lui, de certains passages des dépositions faites par différents témoins devant le juge d'instruction. Ces conclusions sont appuyées par le défenseur et combattues par le premier avocat général.

La Cour se retire alors pour délibérer et c'est 20 minutes plus tard, après être rentrée en séance, qu'elle déclare non fondées les demandes de Me Ricard. Elle prononce la peine de mort et ordonne que l'exécution est lieu sur la place publique de Poitiers.

Babin, rentré dans la chambre où on lui met les menottes, dit aux gendarmes : « Suis-je condamné ? » Les gendarmes répondent : « Vous êtes condamné à la peine de mort et vous avez trois jours pour former pourvoi. » Babin a repris alors : « Je ne l'ai pas entendu ! »

Un dénouement inattendu et le second procès du 8 et 9 juin

Babin, enfermé dans sa cellule, est vêtu d'une camisole de force. Il n'est ni triste, ni abattu, comme la rumeur le laisse entendre. Ayant repris ses esprits, il se pourvoit en cassation.

Sa femme vient le visiter et Babin tombe en larmes. Il la prie de lui amener ses enfants la prochaine fois. En sortant de la prison, la femme Babin murmure : « Mon pauvre Auguste, lui qui était si bon pour moi ! »

Le temps passe si vite en prison...

Et... stupeur, la cour de cassation (chambre criminelle) a renvoyé l'affaire Babin devant la Cour d'Assise de la Charente-Inférieure, à cause d'un vice de procédure. C'est donc à Saintes qu'un second procès s'ouvrira, sous la présidence du sieur conseiller Sousselier. Babin ignore la nouvelle, en ce 27 mars.

Cependant, contrairement au attente du sieur Babin, ce n'est pas un nouveau procès qu'on lui fait, mais un mauvais remake du premier. Moins pénible, certes, car le temps a passé, les mémoires se délitent, mais c'est le procès de la dernière chance. Sans surprise, Babin est de nouveau condamné à mort, sans circonstances atténuantes. L'exécution aura lieu à Poitiers. Nous sommes le 10 juin 1869, il est six heures du soir.

L'exécution

Depuis quelques temps, on s'inquiète fort de la santé du sieur Babin, que l'on pense si faible, si chancelant, si seul dans sa cellule à Saintes. Mais non, il est animé par une forte espérance. Il est dans l'attente de la décision de la Cour quant à son pourvoi en cassation, le deuxième.

On lui a donné pour compagnon de captivité un autre condamné, convaincu de rebellion envers la gendarmerie. Cet homme de force herculéenne brise avec une facilité déconcertante les menottes de la gendarmerie. Avec lui, Babin est bien gardé.

Babin est ramené discrètement à Poitiers le samedi 3 juillet. La rumeur de sa prochaine exécution se répand bientôt et une foule considérable se porte vers les abords habituels des exécutions, l'esplanade du Pont Guillon [2], tout près de la maison des époux Gas. Ce bruit est cependant erroné : la cour de cassation ne s'est pas encore prononcé sur le pourvoi du sieur Babin.

Puis la nouvelle tombe le 10 juillet 1869 : la Cour a rejeté le pourvoi. Il reste une dernière chance, le recours en grâce. Celui-ci est rejeté le 17 juillet.

Nous sommes le 18 juillet 1869. Depuis une huitaine de jours, des bandes campent, rient, chantent, boivent et dorment sur les boulevards, et les rues adjacentes, et sur les deux rives du Clain qui bordent l'esplanade. A 10 h du soir, déjà, dix mille personnes encombrent les abords de l'esplanade. Une demie heure après, les bourreaux de Poitiers et de Limoges, avec leurs aides, viennent dresser la guillotine. A une heure et demie du matin, tous les préparatifs sont terminés, et à deux heures, un escadron de dragons arrive et se range en bataille devant l'échafaud.

A trois heures et demie, le condamné, plutôt calme bien que pâle, homme dans la fleur de l'âge, élancé et vigoureux, sort à pied de la prison. A ses côté, un aumônier récite les prières des trépassés. Derrière lui, s'avancent les deux bourreaux et leurs aides. Une escouade de fantassins et d'agents de police précède le cortège. 15 gendarmes à cheval, le sabre au poing, forment la haie. Une seconde escouade de soldats ferme la marche. Le trajet dure 1 km.

A la vue de l'échafaud, Babin s'agite. Il jette des yeux hagards autour de lui : à sa gauche, dans le lointain, la maison de ses victimes, à sa droite, sur les hauteurs, sa propre maison. Babin arrive près de l'échafaud, s'y installe de lui même. Le couperet glisse. Quatre heures et moins le quart, sonnent les cloches des églises de la ville.

Babin, deux fois condamné à la peine capitale, est mort.

[1] Le bazar des Augustins, à côté du premier théâtre de Poitiers, avait été construit en style art nouveau à la fin du 19e siècle, à l'emplacement de l'ancien couvent des Augustins, vendu comme Bien national à la Révolution. Incendié en 1961, on y construit un grand bâtiment de galeries (qui gâche un peu le centre-ville maintenant que les rues ont été aménagées) : le Printemps. Photographies de l'ancien bazar ici et ici (merci à ces sources).

[2] A lire le chapitre consacré à la peine de mort dans le très bon livre Les bagnards de la Vienne, de Michèle Laurent. L'auteur consacre également un cour paragraphe sur Babin, mais n'évoque que le premier procès à Poitiers.

------------------------------------------------------------

Sources & illustrations :

Les témoins entendus dans l'affaire :

1- Louis Robin, débitant et employé au chemin de fer, 45 ans.

2- Femme Robin, 35 ans, confirme le témoignage de son mari.

3- Auguste Bouet, 44 ans, demeurant à Poitiers, chez M. Robin.

4- Adrien Audouard, 28 ans, brossier, compagnon de chambre du précédent témoin.

5- Jean Puits, 71 ans, vigneron à Saint-Cyr. Oncle de Louis Robin et dormant chez celui-ci la nuit des crimes.

6- Jacques Deville, 23 ans, soldat au 9e dragons, à Poitiers. En permission chez un de ses parents, M. Limousin, il accourt sur les lieux du crime, après avoir entendu des cris chez Gas.

7- Hector Bonnin, 39 ans, cabaretier aux Deux-Amis, commune de Buxerolles. Il est réveillé la nuit du crime par un grand bruit. On vient lui dire que les Gas sont assassinés. C'est lui qui se rend chez l'agent Tassin. C'est lui qui prévient que la maison de Babin présente trois entrées (et par conséquent trois sorties). C'est également à lui que l'on doit la connaissance de la maîtresse de Babin, qui habite près de Sainte-Radégonde. Avec deux gendarmes, il se rend chez les parents de cette dernière pour savoir où précisément cette-ci demeure. Mais les trois hommes ne sont pas arrivés à la moitié du chemin qu'ils voient descendre Babin escorté par les dragons et le commissaire central.

8- M. Streicher, commissaire central de police, à Poitiers.

9- Louis-Antoine Robart, brigadier de gendarmerie à Poitiers. C'est devant lui que le nommé Marchand, domestique de Babin, a reconnu la cravate comme appartenant à son maître.

10- Jean Frossange, brigadier de gendarmerie, 36 ans.

11- Jean-Frédéric Friestan, brigadier de gendarmerie, 36 ans. C'est lui qui est chargé de mettre les chaînes à Babin. L'accusé, voyant cela, se met à trembler et demande avec anxiété pourquoi l'arrête-t-on, si ce n'était pour l'affaire du Pont-Neuf ?

12- M. Ernest Moreau, médecin, 37 ans. Premier médecin sur le lieux des crime, c'est lui qui prodigue les premiers soins à Gas.

13- Samuel Chevergne, médecin à Poitiers. Il a réalisé l'autopsie, avec M. Moreau, des deux défunts. Il déclare que la femme Gas n'est pas morte sous les coups de pistolet ni de poignard, mais bien par noyade.

14- Dr Pingault, 65 ans, médecin à Poitiers. Il est commis pour visiter Babin dans la prison, le 20 août 1868. Il a trouvé le corps de l'accusé couvert d'égratignures, semblant faites par des coups d'ongle.

15- Séverin Bastide, 42 ans, employé au chemin de fer, beau-frère de la victime.

16- Pierre Tassin, 49 ans, agent de police à Poitiers. Il connaît Babin depuis 25 ans. Il le rencontre le soir du crime, et est également présent lors de l'arrestation de Babin.

17- Guillaumet, 35 ans, cuisinier à Poitiers. Il accompagne Babin une grande partie de la nuit, juste avant les crimes.

18- E. Cartillon, 23 ans, sabotier à Poitiers. En revenant du bureau de tabac de la mère Dinet, il rencontre et le voit Babin agiter les bras comme pour chasser son petit chien qui le suit.

19- Victor Lignette, 45 ans, agent de police à Poitiers.

20- Sylvain Dubreuil, 53 ans, débitant à Poitiers. C'est chez lui que viennent boire de la bière Guillaumet et Babin le soir du crime.

21- Pinson, 43 ans, couvreur. Il est appelé pour extraire la femme Gas du puits dans lequel elle vient d'être découverte.

22-Ch. Sauvage fils, armurier à Poitiers, dépose sur l'achat du révolver.

23- M. Lesauvage père, 56 ans, armurier à Poitiers, chez qui Babin a acheté le revolver. M. Lesauvage a reconnu l'arme et l'inculpé parmi des détenus.

24- J. Aubertin, employé chez M. Parant, bazar des Augustins [1], témoigne de l'achat du poignard par l'homme qu'il reconnaît être Babin. Quelques jours après cet achat, ce même homme est venu lui demander un pistolet, mais le sieur Aubertin n'en avait pas.

25- Hippolyte Joly, 32 ans, cordonnier à Poitiers. Le 14 août, il a vu Babin marchander des couteaux au bazar des Augustins. « Reconnaissez-vous le fait ? », demande le président de l'audience à Babin, et celui-ci lui répond qu'il ne connaît pas le témoin. Joly rétorque : « Je connais Babin depuis 15 ans; je me suis trouvé à la même table que lui, je ne pouvais me tromper. »

26- Mlle Louise Parant, 17 ans, sans profession, à Poitiers. Elle dépose sur l'achat du poignard et indique que Babin portait une blouse blanche ou gris-clair.

27- Ch. Parant, 56 ans, tenant le bazar des Augustins, raconte la vente du pistolet. Il connaît Babin pour lui avoir prêté 30 francs l'année d'auparavant.

28- M. Mérieux, 36 ans, armurier à Poitiers, témoigne de la vente du pistolet à deux coups et des munitions.

29- Marchand, 19 ans, domestique de Babin. Il reconnaît la cravate trouvée sur les lieux du crime comme étant celle de son maître. Il ajoute qu'il n'a pas entendu Babin rentrer la nuit du crime.

30- un témoin anonyme dépose qu'il a vu la fameuse cravate au cou de Babin.

31- Jacques Debiais, 55 ans, jardinier, a vu un matin le sieur Babin sonner chez Gas vers 5 h du matin. Un mois auparavant, Gas lui avait dit qu'il possédait la somme de 5000 francs pour acheter du vin.

32- Jules Dubois, 42 ans, cordonnier à Poitiers, a vu Babin le soir du crime qui prenant le chemin des Dunes.

33- Clémentine Mandain, femme Guyonnet, 21 ans, à Poitiers. Babin est resté chez elle le 18 août, toute la journée. Il paraissait triste, disant que c'était la grossesse de sa fille qui le rendait ainsi. La femme Babin, qui connaissait cette relation, disait : « Puisqu'il faut une maîtresse à mon mari, j'aime mieux que se soit celle-ci qu'une autre).

34- Olivier Boucault, huissier à Poitiers, dépose au sujet d'une somme d'impayés de 700 francs. Plusieurs poursuites étaient dirigées contre Babin, et celui-ci payait fort difficilement depuis 2 ans.

35- M. Méniel, marchand de blé à Poitiers, a aceté pour 305 francs de blé à Babin.

36- Ernest Frémy, ébéniste à Poitiers, raconte qu'il a été trompé par Babin sur un achat.

37- Jean Cartier, 49 ans, marbrier à Poitiers.

38- Louis Lovet, 40 ans, commissaire de police à Poitiers, raconte qu'il y a 7 à 8 ans, Babin aurait frappé Joubert-Marcireau avec une barre de fer.

39- Collemeau, commissaire de police du canton nord à Poitiers. Rapporte les faits du témoin suivant.

40- Philomène Moreau, 21 ans, journalière à Poitiers, a vu un homme monter le faubourg de la Cueille la nuit du crime, vers minuit. Elle a reconnu le sieur Babin.

41- Louis Caillault, 57 ans, propriétaire à la Cueille.

42- Sourd comme un pot, Joubert-Marcireau a été agressé par Babin le 1er juillet 1860. Babin nie en bloc.

43- Anne Marcireau, femme du précédent.

44- Louis Coirault cultivateur, a été au secours de Joubert-Marcireau lors de son agression.

45- Pierre Garnier, gardien chef à la prison de Poitiers, 55 ans. Celui-ci donne un témoignage troublant : le 18 septembre 1868, un jeune homme prévenu de vagabondage est libéré de prison. On le fouille à sa sortie et dans sa casquette on trouve une lettre sans adresse et cacheté, signée A. Babin. On y lit qu'il fallait séduire des témoins avec de l'argent et de porter la réponse chez l'aumônier de la prison.

|

| Le Journal de la Vienne, 1er mars 1869 |

Babin s'exclame que ce n'est pas lui qui a acheté toutes ces armes. « Il s'est trompé ; les apparences l'ont trompé. »

Le président indique cependant que M. Lesauvage l'a reconnu parmi douze détenus.

Pourquoi Gas l'aurait-il accusé, alors que le pauvre homme était mourant ? Babin hausse les épaules. On lui reproché, peut-être, d'avoir de quelconques relations avec la femme Gas. « Jamais ! », aurait dit le cabaretier mourant lorsque ce fait fut évoqué par le juge d'instruction, en présence de Babin. Protestant contre l'infamie du meurtrier, qui, après avoir assassiné sa femme, voulait encore la déshonorer.

A la fin d'un formidable réquisitoire de Duchastenier, la peine de mort est requise, sans circonstances atténuantes. Me Ricard, avocat de la défense, cherche à réfuter toutes les preuves, tous les témoignages qui accusent son client. Il rappelle qu'on discute en ce moment même de la peine de mort en France, Napoléon III s'est exprimé contre dans la Vie de César. En frappant Babin, c'est la famille qui sera la première victime : ses soeurs et leurs enfants, dont le père est déjà enfermé dans un cabanon d'aliénés, sa fille enceinte et sa mère morte trois semaines avant le procès, de chagrin sans doute.

La maîtresse de Babin, Clémentine Mandain, assise sur le banc des témoins, s'affaisse et s'évanouit au moment où le jury se retire pour la délibération. On la transporte dans une pièce dépendante de l'appartement du concierge, où le docteur Moreau l'ausculte, puis elle est ramené chez elle.

La délibération du jury dure une heure environ. Sur la question du vol, le jury prononce un verdict négatif. Mais sur la question de la tentative de vol, le jury se prononce affirmatif, ainsi que ces chefs d'accusation suivants : crime d'assassinat avec préméditation, guet-apens, la nuit, dans une maison habitée, sur les personnes de Jean Gas et de Marie Laverret, son épouse. Le verdict est muet sur les circonstances atténuantes.

A ce moment-là, Me Ricard se lève et demande à ce que soit signifié qu'au commencement des débats, M. le président de la Cour d'Assise a donné lectures, sur des notes écrites par lui, de certains passages des dépositions faites par différents témoins devant le juge d'instruction. Ces conclusions sont appuyées par le défenseur et combattues par le premier avocat général.

La Cour se retire alors pour délibérer et c'est 20 minutes plus tard, après être rentrée en séance, qu'elle déclare non fondées les demandes de Me Ricard. Elle prononce la peine de mort et ordonne que l'exécution est lieu sur la place publique de Poitiers.

|

| Le Journal de la Vienne, 1er mars 1869 |

Un dénouement inattendu et le second procès du 8 et 9 juin

Babin, enfermé dans sa cellule, est vêtu d'une camisole de force. Il n'est ni triste, ni abattu, comme la rumeur le laisse entendre. Ayant repris ses esprits, il se pourvoit en cassation.

Sa femme vient le visiter et Babin tombe en larmes. Il la prie de lui amener ses enfants la prochaine fois. En sortant de la prison, la femme Babin murmure : « Mon pauvre Auguste, lui qui était si bon pour moi ! »

|

| Le Courrier de la Vienne et des Deux-Sèvres, 27 mars 1869 |

Cependant, contrairement au attente du sieur Babin, ce n'est pas un nouveau procès qu'on lui fait, mais un mauvais remake du premier. Moins pénible, certes, car le temps a passé, les mémoires se délitent, mais c'est le procès de la dernière chance. Sans surprise, Babin est de nouveau condamné à mort, sans circonstances atténuantes. L'exécution aura lieu à Poitiers. Nous sommes le 10 juin 1869, il est six heures du soir.

L'exécution

Depuis quelques temps, on s'inquiète fort de la santé du sieur Babin, que l'on pense si faible, si chancelant, si seul dans sa cellule à Saintes. Mais non, il est animé par une forte espérance. Il est dans l'attente de la décision de la Cour quant à son pourvoi en cassation, le deuxième.

On lui a donné pour compagnon de captivité un autre condamné, convaincu de rebellion envers la gendarmerie. Cet homme de force herculéenne brise avec une facilité déconcertante les menottes de la gendarmerie. Avec lui, Babin est bien gardé.

Babin est ramené discrètement à Poitiers le samedi 3 juillet. La rumeur de sa prochaine exécution se répand bientôt et une foule considérable se porte vers les abords habituels des exécutions, l'esplanade du Pont Guillon [2], tout près de la maison des époux Gas. Ce bruit est cependant erroné : la cour de cassation ne s'est pas encore prononcé sur le pourvoi du sieur Babin.

Puis la nouvelle tombe le 10 juillet 1869 : la Cour a rejeté le pourvoi. Il reste une dernière chance, le recours en grâce. Celui-ci est rejeté le 17 juillet.

Nous sommes le 18 juillet 1869. Depuis une huitaine de jours, des bandes campent, rient, chantent, boivent et dorment sur les boulevards, et les rues adjacentes, et sur les deux rives du Clain qui bordent l'esplanade. A 10 h du soir, déjà, dix mille personnes encombrent les abords de l'esplanade. Une demie heure après, les bourreaux de Poitiers et de Limoges, avec leurs aides, viennent dresser la guillotine. A une heure et demie du matin, tous les préparatifs sont terminés, et à deux heures, un escadron de dragons arrive et se range en bataille devant l'échafaud.

A trois heures et demie, le condamné, plutôt calme bien que pâle, homme dans la fleur de l'âge, élancé et vigoureux, sort à pied de la prison. A ses côté, un aumônier récite les prières des trépassés. Derrière lui, s'avancent les deux bourreaux et leurs aides. Une escouade de fantassins et d'agents de police précède le cortège. 15 gendarmes à cheval, le sabre au poing, forment la haie. Une seconde escouade de soldats ferme la marche. Le trajet dure 1 km.

A la vue de l'échafaud, Babin s'agite. Il jette des yeux hagards autour de lui : à sa gauche, dans le lointain, la maison de ses victimes, à sa droite, sur les hauteurs, sa propre maison. Babin arrive près de l'échafaud, s'y installe de lui même. Le couperet glisse. Quatre heures et moins le quart, sonnent les cloches des églises de la ville.

Babin, deux fois condamné à la peine capitale, est mort.

|

| Archives en ligne de la Vienne, Poitiers, D - 1869, v.91/187 |

| Archives en ligne de la Vienne, Poitiers, D - 1869, v.91/187 |

------------------------------------------------------------

[1] Le bazar des Augustins, à côté du premier théâtre de Poitiers, avait été construit en style art nouveau à la fin du 19e siècle, à l'emplacement de l'ancien couvent des Augustins, vendu comme Bien national à la Révolution. Incendié en 1961, on y construit un grand bâtiment de galeries (qui gâche un peu le centre-ville maintenant que les rues ont été aménagées) : le Printemps. Photographies de l'ancien bazar ici et ici (merci à ces sources).

[2] A lire le chapitre consacré à la peine de mort dans le très bon livre Les bagnards de la Vienne, de Michèle Laurent. L'auteur consacre également un cour paragraphe sur Babin, mais n'évoque que le premier procès à Poitiers.

------------------------------------------------------------

Sources & illustrations :

- Archives en ligne de la Vienne, Le Courrier de la Vienne et des Deux-Sèvres, 20, 21 et 22 août 1868, 25, 26, 27 et 28 février 1869, 9, 10 et 11 juin 1869, Le Journal de la Vienne, 1er, 2, 27 et 31 mars 1869,

- Archives en ligne de la Vienne pour les actes de l'état civil,

- Geoportail,

- Gallica, Le Petit Parisien, 24 août 1868, 4 septembre 1868, 2, 6, 16 et 27 mars 1869, 6 avril 1869, 14, 15, 17, 24 juin 1869, 8, 10, 15, 17, 20 et 21 juillet 1869.